推荐新闻

张拉膜结构VS传统遮阳结构:谁是现代空间的“遮阳优选”?

来源:www.ynhaitong.cn 发布时间:2025年07月01日

在城市空间与景观设计中,遮阳结构不仅是功能性的存在,更承载着提升空间舒适度与美观度的双重使命。张拉膜结构与传统遮阳结构(如混凝土雨棚、金属支架遮阳棚等)作为两类主流选择,各自展现出独特的优势与适用场景。究竟哪一种更能适配现代设计需求?我们不妨从多个维度展开对比。

一、造型设计:从“刻板”到“灵动”的突破

传统遮阳结构受限于材料特性与力学原理,造型多以直线、直角为主,如方正的混凝土遮阳板、规则排列的金属格栅,虽能满足基础遮阳需求,但在形态创新上空间有限,容易给人单调、厚重的视觉感受。

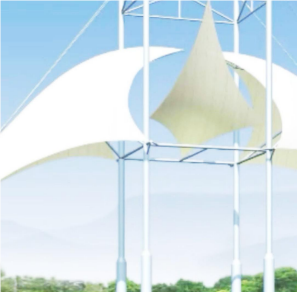

而张拉膜结构凭借膜材的柔性与张拉力学特性,彻底打破了造型的边界。设计师可以通过调整钢索拉力与支撑点位置,塑造出曲面、波浪、穹顶等极具张力的形态,甚至能模拟自然中的流云、花瓣等意象。这种灵动的造型不仅能成为空间中的视觉焦点,还能与周围环境形成巧妙呼应,让遮阳结构从“功能性设施”升级为“景观艺术品”。

二、材料性能:从“厚重”到“轻质”的跨越

传统遮阳结构多采用混凝土、钢材等厚重材料,不仅自身重量大,还需要坚固的基础支撑,这会增加施工难度与成本,尤其在土壤承载力较弱的场地(如公园绿地、屋顶平台)中,容易对原有结构造成额外负荷。

张拉膜结构则以轻质膜材(如PTFE、ETFE)为核心,搭配高强度钢索与轻量化支撑构件,整体重量仅为传统结构的1/10-1/5。这种“轻质化”优势带来了多重好处:一方面降低了对基础的要求,减少施工对场地的破坏;另一方面,膜材具有优异的耐候性(抗紫外线、耐高低温)与自洁性,长期使用不易褪色、老化,后期维护成本更低。

三、功能适配:从“单一遮阳”到“多元复合”

传统遮阳结构的功能相对单一,主要聚焦于遮挡阳光,部分设计因透光性差,可能导致遮阳区域过于昏暗,反而影响空间舒适度。此外,其固定的形态难以适应不同季节、时段的光照变化,灵活性不足。

张拉膜结构则实现了“遮阳+”的多元功能融合:

• 透光可控:膜材透光率可根据需求调整(如ETFE膜透光率达90%,PTFE膜则具备一定遮光性),既能保证遮阳效果,又能引入柔和自然光,避免空间压抑;

• 气候适应:曲面造型利于导风、排水,在雨天可快速排走积水,大风天气能减少风荷载,适应多变气候;

• 场景延伸:除遮阳外,还可作为休息亭、舞台背景、连廊等,结合灯光设计后,夜晚能呈现梦幻光影效果,拓展了空间的使用场景与时间维度。

四、施工与环保:从“耗时耗能”到“高效低碳”

传统遮阳结构施工周期长,混凝土浇筑、钢材焊接等工序不仅耗时,还会产生粉尘、噪音污染,且材料生产过程中碳排放较高,与现代绿色建筑理念存在一定差距。

张拉膜结构则体现出“高效低碳”的优势:膜材可在工厂预制加工,现场仅需进行支撑结构安装与膜材张拉,施工周期缩短50%以上;材料可回收利用,且轻质特性减少了运输与吊装过程中的能耗,整体碳足迹远低于传统结构,更符合可持续发展需求。

结语:按需选择,各有其长

传统遮阳结构在低成本、小范围简单遮阳场景中仍有其适用性,而张拉膜结构凭借造型灵动、功能多元、轻质高效等优势,更能满足现代空间对“功能性与美学性”“实用性与环保性”的双重追求。无论是城市广场、公园绿地,还是商业街区、屋顶花园,张拉膜结构都在用自身的“柔性力量”,重新定义着遮阳结构的价值——它不仅是遮挡阳光的“保护伞”,更是激活空间活力的“催化剂”。

返回列表

一、造型设计:从“刻板”到“灵动”的突破

传统遮阳结构受限于材料特性与力学原理,造型多以直线、直角为主,如方正的混凝土遮阳板、规则排列的金属格栅,虽能满足基础遮阳需求,但在形态创新上空间有限,容易给人单调、厚重的视觉感受。

而张拉膜结构凭借膜材的柔性与张拉力学特性,彻底打破了造型的边界。设计师可以通过调整钢索拉力与支撑点位置,塑造出曲面、波浪、穹顶等极具张力的形态,甚至能模拟自然中的流云、花瓣等意象。这种灵动的造型不仅能成为空间中的视觉焦点,还能与周围环境形成巧妙呼应,让遮阳结构从“功能性设施”升级为“景观艺术品”。

二、材料性能:从“厚重”到“轻质”的跨越

传统遮阳结构多采用混凝土、钢材等厚重材料,不仅自身重量大,还需要坚固的基础支撑,这会增加施工难度与成本,尤其在土壤承载力较弱的场地(如公园绿地、屋顶平台)中,容易对原有结构造成额外负荷。

张拉膜结构则以轻质膜材(如PTFE、ETFE)为核心,搭配高强度钢索与轻量化支撑构件,整体重量仅为传统结构的1/10-1/5。这种“轻质化”优势带来了多重好处:一方面降低了对基础的要求,减少施工对场地的破坏;另一方面,膜材具有优异的耐候性(抗紫外线、耐高低温)与自洁性,长期使用不易褪色、老化,后期维护成本更低。

三、功能适配:从“单一遮阳”到“多元复合”

传统遮阳结构的功能相对单一,主要聚焦于遮挡阳光,部分设计因透光性差,可能导致遮阳区域过于昏暗,反而影响空间舒适度。此外,其固定的形态难以适应不同季节、时段的光照变化,灵活性不足。

张拉膜结构则实现了“遮阳+”的多元功能融合:

• 透光可控:膜材透光率可根据需求调整(如ETFE膜透光率达90%,PTFE膜则具备一定遮光性),既能保证遮阳效果,又能引入柔和自然光,避免空间压抑;

• 气候适应:曲面造型利于导风、排水,在雨天可快速排走积水,大风天气能减少风荷载,适应多变气候;

• 场景延伸:除遮阳外,还可作为休息亭、舞台背景、连廊等,结合灯光设计后,夜晚能呈现梦幻光影效果,拓展了空间的使用场景与时间维度。

四、施工与环保:从“耗时耗能”到“高效低碳”

传统遮阳结构施工周期长,混凝土浇筑、钢材焊接等工序不仅耗时,还会产生粉尘、噪音污染,且材料生产过程中碳排放较高,与现代绿色建筑理念存在一定差距。

张拉膜结构则体现出“高效低碳”的优势:膜材可在工厂预制加工,现场仅需进行支撑结构安装与膜材张拉,施工周期缩短50%以上;材料可回收利用,且轻质特性减少了运输与吊装过程中的能耗,整体碳足迹远低于传统结构,更符合可持续发展需求。

结语:按需选择,各有其长

传统遮阳结构在低成本、小范围简单遮阳场景中仍有其适用性,而张拉膜结构凭借造型灵动、功能多元、轻质高效等优势,更能满足现代空间对“功能性与美学性”“实用性与环保性”的双重追求。无论是城市广场、公园绿地,还是商业街区、屋顶花园,张拉膜结构都在用自身的“柔性力量”,重新定义着遮阳结构的价值——它不仅是遮挡阳光的“保护伞”,更是激活空间活力的“催化剂”。

微信号:

微信号:

添加微信

添加微信

电话咨询

电话咨询